La Mecque

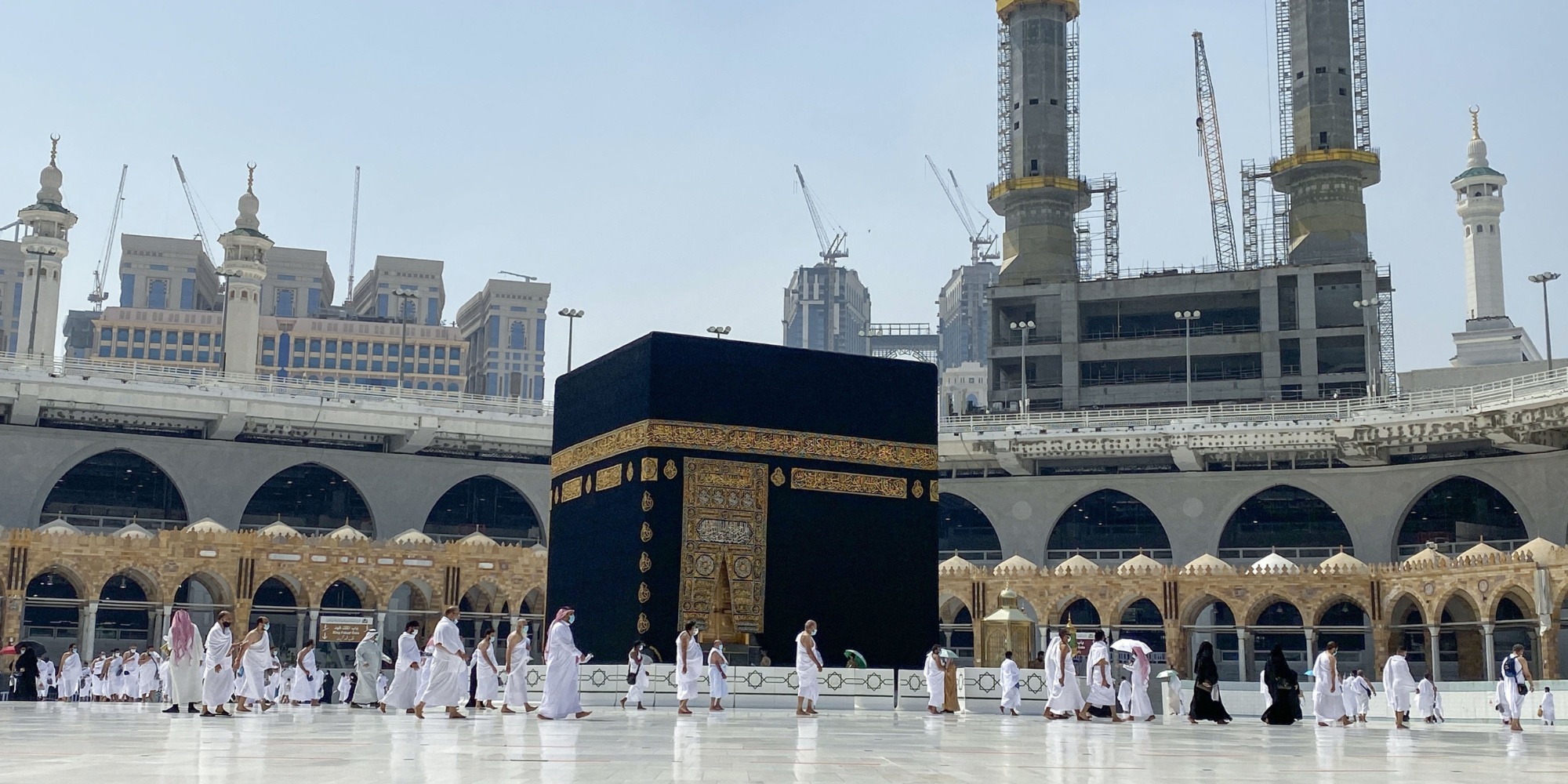

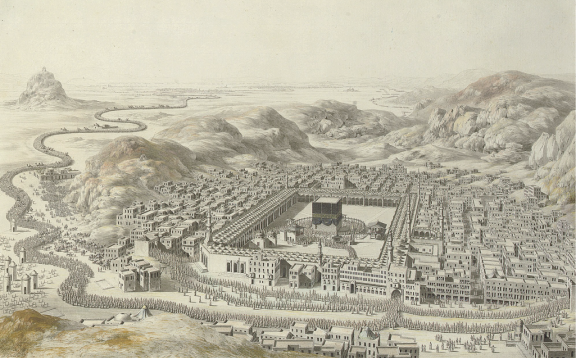

Prima dell’istituzione dell’Islam, La Mecca (dall’arabo Makka ) era essenzialmente una città commerciale. Sebbene la sua esistenza sia più antica, risale solo al VI secolo . secolo che iniziò a svolgere un ruolo nella storia del mondo: situato all’incrocio delle rotte commerciali che collegavano la Siria e la Palestina al Golfo Persico, allo Yemen e all’Abissinia, è attraverso di esso che devono passare i prodotti di lusso provenienti dal sud per raggiungere Bisanzio. Qual è allora la situazione sociale, economica, politica e religiosa della Mecca? “La Mecca e Medina erano isole in un oceano di deserti o almeno di steppe, che ancora nutrivano stretti rapporti economici con i nomadi, abitate da discendenti di nomadi ancora attaccati a molte usanze di figli del deserto tramandate dai loro antenati” (W. M. Watt, Maometto alla Mecca, 1958). Sebbene sedentari, o in procinto di diventarlo, i meccani conservano i costumi e la psicologia dell’arabo nomade che si potrebbe così caratterizzare: « L’arabo oscilla costantemente tra due poli: un individualismo che lo spinge a rifiutare ogni costrizione, a affermare i diritti inalienabili del sé di fronte ai doveri collettivi, e un attaccamento al proprio gruppo sociale di una profondità e di una spontaneità che possono arrivare fino al sacrificio totale della persona” (R. Blachère, Histoire de la letteratura araba dal origini alla fine del XV secolo di Gesù Cristo, 1952). Per effetto di questa persistenza della mentalità nomade, la città meccana, lungi dall’essere uno Stato, è solo un insieme di clan che rivendicano un antenato comune, i Kuraysh, legati da interessi economici che impongono una certa unità, governata da un deliberativo, non -senato esecutivo, analogo al consiglio degli anziani della tribù nomade. Vivendo del transito delle carovane, la Mecca è un centro finanziario i cui abitanti praticano operazioni di credito e speculazione. Comprendiamo che la politica dei Kurayshiti ha un solo obiettivo: preservare il loro monopolio commerciale e, per fare questo, assicurare la libera circolazione delle loro carovane sulle piste del deserto, con la negoziazione o con la forza. Quanto alla religione degli arabi del VI sec secolo, varia da un culto reso a una molteplicità di piccoli dei a un certo monoteismo. Queste divinità sono materializzate da pietre. La Mecca è il centro di questo culto: la Pietra Nera è posta in una costruzione a forma cubica (la Ka’ba), vicino ad un pozzo sacro (il pozzo di Zamzam), il tutto inserito in un recinto sacro ( ḥaram ). Il culto consiste essenzialmente nella circumambulazione.

Conosciamo l’accoglienza riservata dai notabili meccani al messaggio di Maometto e le varie vessazioni che inflissero al Messaggero di Dio, costringendolo alla fuga ( hidjra) a Medina nel 622. Piuttosto che raccontare le lotte che Maometto dovette condurre contro i suoi contributi (i dettagli si troveranno nelle biografie del Profeta), è meglio esaminare le conseguenze di queste battaglie sulla stessa Mecca. Non c’è dubbio che esse determinarono una riduzione dei commerci, perché le truppe del Profeta moltiplicarono le incursioni contro le carovane meccane, ma il ritorno del Profeta alla Mecca nel 629 non segna una rottura profonda con il vecchio ordine: se il monoteismo viene stabilita nella città, vengono mantenute la Pietra Nera e la Ka’ba, così come il pozzo di Zamzam e il recinto sacro, allo stesso modo il pellegrinaggio musulmano riprende il rito della circumambulazione. La maggior parte dell’oligarchia meccana si radunò e il Profeta sposò la figlia di Abū Sufyān, suo nemico del giorno precedente. Tuttavia, Maometto non si stabilisce alla Mecca; allo stesso modo, i primi tre califfi risiedevano a Medina. I rappresentanti delle grandi famiglie meccane, pensionati dallo Stato, diventano generali o governatori, perdono interesse per il commercio, ma la città prospera, approfittando dell’afflusso di bottino: il lusso si afferma, nonostante le proteste dei rigoristi. Con le lotte seguite all’assassinio di ‘Uthmān e alla vittoria di Mu’āwiya su ‘Alī, centro politico dell’Islam […]